「・・・司さん?」

部屋の中から、遠慮がちなか細い声が聞こえた。

振り返ると、厚手の遮光カーテンの陰から顔を覗かせる沙希・・・婚約者が目に入る。

「どうかしました?こんな寒い日に、そんな格好で外へ出て・・・」

心配そうな表情で、厚手のガウンを持って俺の横へと並ぶ。

肩にかけようとしたその手を制し、いらない・・・と首を振ると、沙希の顔に不安が広がった。

「長風呂しすぎて、のぼせたから・・・」

彼女から目を反らし、再び空へと向ける。

細い細い月の光は、あまりにも儚すぎて、俺には届かない。

それでもこうして見つめていれば、この想いが少しでもあいつに届くような気がした。

「・・・そろそろお部屋に戻りませんか?風邪ひいてしまいますよ」

「・・・ああ」

そう答えるものの、目は空から離せない。

不思議そうに、隣に立つ彼女も空に視線を走らせた。

「・・・何か、見えますの?」

「・・・かぐや姫」

一瞬目を丸くして驚き、そのあと、口に手を添えて控えめに笑った。

司さん、冗談がお好きですね・・・

そんなつもりはなかったけれど、大抵の人間はそう捕らえるだろう。

俺も、笑って見せる。

・・・笑顔を作るのは好きじゃない。

けれど、慣れてしまった。

感情のない、それでいて人を安心させる笑顔を作る事に・・・

「・・・明日も早いから、もう寝る」

身体も冷え切ってしまい、そろそろ限界だ。

これ以上ここにいたら、本当に風邪を引いてしまう。

部屋に足を一歩踏み入れた瞬間、心地よい暖かさが身に染みた。

沙希が部屋に入ると、大きくて頑丈な窓を閉める。

外気が遮断され、彼女の光は、もう見えない。

「司さん、今日は・・・」

「俺はゲストルームで寝るから、寝室は自由に使って」

彼女の言葉を遮り、部屋を出た。

『今日は一緒に寝てもいいですか?』

彼女が言いたかった言葉くらい、容易に想像できる。

この屋敷に来てから毎日、その言葉を俺に伝えようと必死なのだから。

でも、そんなこと出来るはずがない。

他の女を・・・抱けるはずがない。

ゲストルームの窓を空け、再び、空を見上げた。

月は雲に隠れ、その姿は見えない。

「・・・お前、俺の事ちゃんと見てる?」

胸元で淋しく揺れるリングをぎゅっと握る。

ひんやりとした小さなそれは、手の熱ですぐに暖かくなったが、俺の心は冷たいままだ。

沙希は、俺の『笑顔』が好きだと言った。

瞳が優しいからだ・・・と。

優しい?そんな事あるはずがない。

ただ、諦めてるだけだ

自分の未来に、夢に、全てに

色を失った瞳が、彼女をそう錯覚させているだけ

「・・・なあ、俺の事覚えてるか?すこしは、俺の事考えてるか?」

あの日、あいつが残していったリング。

『いつか来る日のために』と、俺が贈ったもの。

どうして残してったんだ?

もう、二度と会わないってこと?

それとも、これをお前に渡すチャンスを、もう一度だけくれるってこと・・・?

「・・・俺も、月に連れてけよ。・・・迎えに・・・来いよ・・・」

叶うはずのない独り言だとわかっている。

それでも、呟かずにはいられなかった。

窓を閉め、ベッドにもぐる。

目を閉じると、脳裏に浮かぶあいつの姿。

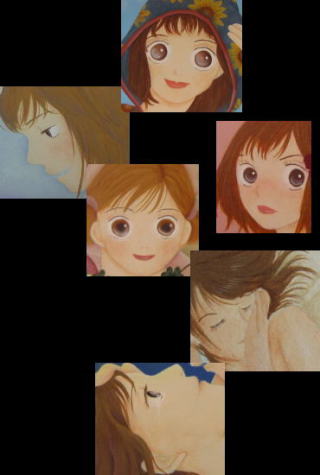

泣いたり

笑ったり

怒ったり・・・

どんな表情も、かけがえのない宝物だ。

強い意志のこもった大きな瞳

好奇心旺盛な、キョロキョロとよく動く瞳

少し低くて丸い鼻も、小さな口も

小さな手も、すぐに赤くなる頬も

ベッドの中での、妖艶な泣き顔も

全てを思い出しながら、熱く膨張した自分自身に手を添えた。

あいつの全てを感じながら、そっと目を閉じる。

『つくし・・・』

最後の時を迎える瞬間、俺はそう呟くだろう。

月へ帰った『かぐや姫』の名前を・・・・・